Как нарисовать рисунок на древней вазе. Вазы древней греции

" О строгая невеста тишины,

Дитя в безвестье канувших времен,

Молчунья, на которой старины

Красноречивый след запечатлен! ".......

Джон Китс "Ода греческой вазе" (Перевод Г Кружкова)

Почему мне полюбились греческие вазы, я как-то давно рассказывала в этой записи http://liorasun55.livejournal.com/126036.html Но, осознав, что древние сосуды - не только предметы быта, но и произведения древнего искусства, я решила поинтересоваться ими более подробно, и, как это обычно бывает, все оказалось весьма не просто. Оказывается, вазы очень отличаются друг от друга и в зависимости от периода, и от места, где они производились, и от способа нанесения рисунка, и уж форм, и соответственно, названий у них тоже немало. В общем, как обычно: то, что дилетанту кажется простым, на поверку оказывается целой наукой! :)

И, чтобы расставить точки над "и" и с понимаем дела рассматривать фотографии из Берлинского Altes Museum, которые я привезла из последнего отуска, я решила упорядочить те сведения, которые мне удалось собрать по этой теме.

Многообразие форм может продемонстрировать вот эта картинка:

Вообще-то, если разобраться, вазы - это посуда. Посуда нужна в хозяйстве всегда, потребность в ней, видимо, появилась тогда, когда древний человек понял необходимость запасать продукты....А потом он научится и готовить в ней пищу. Когда-то очень давно, в эпоху неолита, кто-то догадался слепленный из глины предмет бросить в огонь. Он приобрел твердость, и так родилась керамика. Мы и сегодня охотно пользуемся керамической посудой и, похоже, человечество еще долго от нее не откажется, несмотря на то, что у нас есть обилие других материалов для производства посуды всех форм.

Каждый, кто хоть немного интересовался историей и археологией, знает, что керамика является важным маркером для датирования культурных слоев, открывающихся при раскопках. Именно потому, что она сопровождала человека многие тысчелетия и потому, что ученые знают, как она развивалась и изменялась на протяжении всех этих веков в зависимости от места расположения на земле.

Почему древние греки придумали такое множество форм для своих ваз? Форма сосуда определялась в зависимости от того, для хранения каких продуктов она предназначалась. А хранили древние греки в основном оливковое масло, вино и воду, а также сыпучие продукты. Конечно, появилась потребность и подавать питье и еду к столу, и разливать вино, и формы античной керамики множились и совершенствовались.

Но чтобы описать, чем отличаются друг от друга разные сосуды, сначала нужно освоить, как принято называть части вазы. Для этого очень удобна эта картинка:

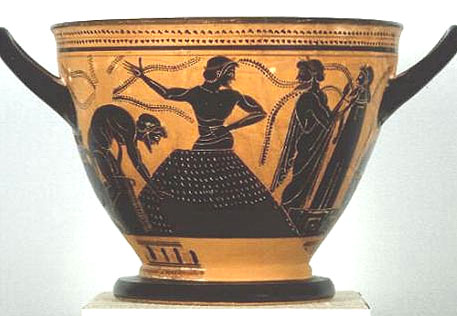

Пожалуй, самая известная нам из греческих ваз - амфора

. Вряд ли есть человек, который не слышал о ней.

Амфора (с древне-греческого ἀμφορεύς

«сосуд с двумя ручками»

- сосуд яйцеобразной формы, иногда с суженной нижней частью и расширенной верхней, с узким горлом, с двумя вертикальными ручками, служил для транспортироваки вина и масла. Амфоры и украшали быт древних греков, и были практичны в повседневной жизни. В амофрах было удобно хранить вино: закрыть узкое горлышко воском или смолой, и вино, находящееся в нижней широкой части не испарялось и сохранялось дольше. Осадок накапливался в нижней узкой части и не взбалтывался, когда вино наливали из амфоры. Амфору благодаря ее конусовидной нижней части было легко зарыть в землю и тем самым сохранять вино при более низких температурах.

Благодаря продолговатой округлой форме амофры их было легко укладывать веером в трюмы древних кораблей. Собственно, амфоры были древней тарой.

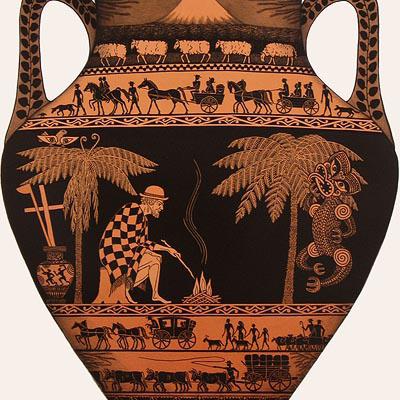

Это амфора из Берлинского Старого музея (снимать там не запрещается, но все экспонаты под стеклом). Изображения на вазах - это отдельная очень увлекательная и обширная тема, поскольку разбираться, какой сюжет изображен художником на каждой из них, углубляясь параллельно в чтение Мифов Древней Греции - невероятно интересное занятие, но это - материал для многих книг, а не для одного рассказа)

Было бы ошибкой полагать, что амфорами пользовались исключительно греки. Их находят при раскопках на очень обширной территории, немало их в Причерноморье и в Крыму, например.. и это потому, что греческие амфоры были очень ценимы скифскими царями. (разыскивая информацию для статьи, я много раз видела упоминание таких фактов. Если вы помните, недавно даже Путину повезло нырнуть и - о, чудо! - вынырнуть с древней амфорой в руках:))

Амфоры часто запечатывались глинянной пробкой, которую фиксировали смолой или гипсом. На ручке амфоры греками ставилось клеймо с указанием города-изготовителя (Синопа, Херсонес Таврический), а римляне вешали на ручки ярлычок, например, с указанием сорта вина.

Гидрия (лат. Hydria), иначе Кальпида (лат. - Kalpis) - сосуд для воды, имеющий три ручки: две небольшие горизонтальные по бокам и одну вертикальную., а также длинную шейку. Похожи на амфоры, но у гидрий более округлое тулово.

Девушки ходили с ними к источнику за водой. Гидрии носили на голове или на плече, придерживая их рукой. Изображения таких сценок из жизни можно увидеть и на рисунках, изображенных на самих вазах.

Иногда гидрии использовались также как урны для хранения пепла умерших.

Лично мне очень понравилась идея трех ручек: за две удобно нести воду, а также подставлять сосуд под струю воды, а третья нужна, когда наклоняешь сосуд, выливая из него воду, а также удобно нести пустой сосуд, держа его за вертикальную ручку.

Вот гидрия из колекции Эрмитажа, датируется 510 годом до нашей эры.

А вот гидрия из Метрополитен-музея, на которой изображена сценка наполнения гидрии из источника:)

Как мы видим из росписи на вазе, ничего не изменилось с шестого века до нашей эры: женщины, прийдя за водой, используют повод для того, чтобы всласть пообщаться:)

Канфары - широкие сосуды для питья с двумя ручками, что-то типа кубка. Чаще всего на высокой ножке. Изящные ручки канфара выступают за верхнюю линию сосуда. Канфар считался атрибутом Геракла и особенно Диониса: греческий Бог вина часто изображался с канфаром в руках.

Канфар из Афинского археологического музея

Это рисунок, изображающий бога Диониса с канфаром в руках. Нарисован он в 500 г. до нашей эры на блюде, которое хранится в Лувре.

Килик (греч. kylix, лат. calix — "круглый") - ваза, из которой пили вино. Это сосуд, имеющий вид плоской чаши на ножке или невысоком поддоне с двумя горизонтальными ручками. Килики были весьма рапространены. Снаружи и внутри килики украшали росписью. На многих киликах встречается надпись: «Chaire kai piei eu" (греч., "Радуйся и пей счастливо"). Повествовательные сцены изображали по окружности на наружной стороне чаш (в перерывах между возлияниями килики подвешивали за ручку к стене и такие росписи были хорошо видны)

Вот килик из Греции, датируемый первой четвертью 6-го века до нашей эры и являющийся экспонатом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Этот же килик изнутри

и он же снизу

КРАТЕ́Р (греч. krater, от kerannymi — "смешиваю") — древнегреческий сосуд для смешивания вина с водой. Согласно обычаям, древние эллины смешивали одну часть вина с двумя частями воды — пить неразбавленное вино считалось проявлением дикости, неумеренности, хотя пьянство было распространенным явлением (вспомним Вакха). Кратеры представляют собой большие сосуды с широким устьем, наподобие котлов, и двумя ручками по бокам.

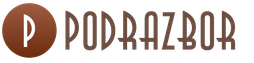

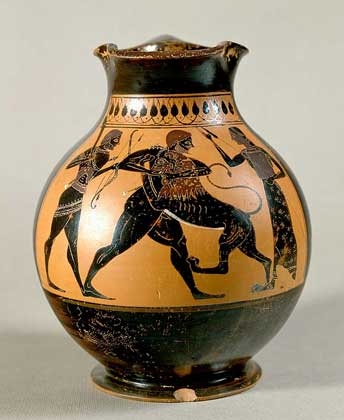

Примеры кратеров:

Оба кратера из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Продожение здесь (часть 2).

=Вазопись Древней Греции=Древнегреческая вазопись - понятие, применяемое для нанесённой с помощью обжигаемых красок росписи на древнегреческой керамике. Вазопись Древней Греции включает в себя роспись сосудов различных исторических периодов, начиная от догреческой минойской культуры и вплоть до эллинизма, то есть, начиная с 2500 г. до н. э. и включая последнее столетие, предшествовавшее появлению христианства.

Греческая керамика является наиболее распространённой находкой в археологических исследованиях античной Греции, обнаружить её можно во всём ареале расселения древних греков. Помимо греческой метрополии, которая в значительной степени совпадала с территорией современной Греции, в него входят: западное побережье Малой Азии, острова Эгейского моря, остров Крит, частично остров Кипр и заселённые греками районы южной Италии. Как экспортный товар греческая керамика, а вместе с ней древнегреческая вазопись, попала в Этрурию, на Ближний Восток, в Египет и Северную Африку. Расписную греческую керамику находят даже в захоронениях кельтской знати.

Первые предметы греческой вазописи были найдены в новое время в этрусских захоронениях. Поэтому их изначально относили к этрусскому или италийскому искусству. Впервые о греческом происхождении находок заявил Йоганн Йоахим Винкельманн, однако окончательно их греческое происхождение было установлено только на основании первых археологических находок в конце XIX в. в Греции. С XIX в. древнегреческая вазопись является важным направлением исследований классической археологии.

Древние греки расписывали любые виды глиняной посуды, использовавшейся для хранения, приёма пищи, в обрядах и праздниках. Произведения керамики, оформленные особо тщательно, приносили в дар храмам или вкладывали в захоронения. Прошедшие сильный обжиг, стойкие к воздействиям окружающей среды керамические сосуды и их фрагменты сохранились десятками тысяч, поэтому древнегреческая вазопись незаменима при установлении возраста археологических находок.

Благодаря надписям на вазах, сохранились имена многих гончаров и вазописцев, начиная с архаического периода. В случае, если ваза не подписана, чтобы различать авторов и их произведения, стили росписи, у искусствоведов принято давать вазописцам «служебные» имена. Они отражают либо тематику росписи и её характерные черты, либо указывают на место обнаружения или хранения соответствующих археологических объектов.

Периодизация древнегреческой вазописи

В зависимости от времени создания, исторической культуры и стиля, древнегреческая вазопись подразделяется на несколько периодов. Классификация соответствует исторической периодизации и различается по стилям. Стили и периоды не совпадают.

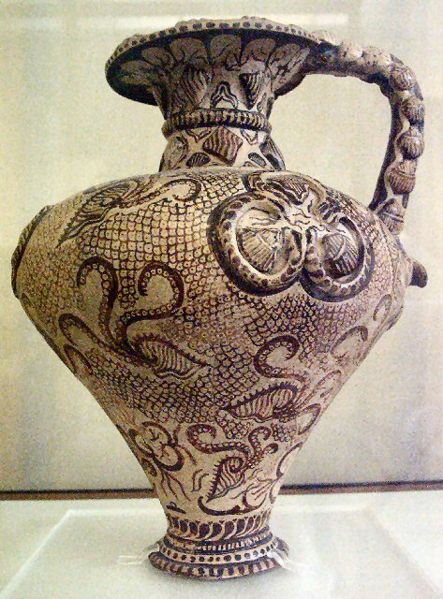

Периодизация начинается с крито-минойской вазописи, одновременно с которой существовала кикладская керамика (по стилям идентична критской) и элладская керамика (ранний стиль - минийская керамика, которую со временем сменяют стили, идентичные критским). Вскоре после прихода в Грецию греков и завоевания ими Крита возникает микенский стиль керамики.

В узком смысле слова древнегреческая вазопись, появившаяся после падения микенских империй и исчезновения их культуры, начинается приблизительно с 1050 г. до н. э. периодом геометрики. По окончании ориентализирующего периода в VII в. до н. э. и с началом архаического периода появилась чернофигурная вазопись и последовавшая за ней ещё в архаическом периоде краснофигурная вазопись. Оба стиля главенствуют в вазописи классической Древней Греции в V и IV вв. до нашей эры.

Далее появляются стили, использующие дополнительные цвета, как, например, вазопись по белому фону, а начиная со второй четверти IV в. до н. э. появляются вазы-гнафии, в росписи которых доминирует белый цвет. Начиная со второй половины III в. до н. э. производство украшенной росписью керамики постепенно угасает, керамические сосуды уменьшаются в размерах, их роспись упрощается или выполняется с меньшей тщательностью. Вазопись на керамике сменяется рельефными украшениями.

Эгейская вазопись до Древней Греции

Минойская керамика

Украшенная росписью глиняная посуда появляется в крито-минойском культурном ареале начиная с 2500 г. до н. э. (имеется сходство с керамикой Бутмирской культуры). Простые геометрические узоры на первых вазах к 2000 г. до н. э. сменяются цветочными и спиральными мотивами, которые наносятся белой краской на чёрный матовый фон, и так называемым стилем Камарес. Дворцовый период в минейской культуре (1650 г. до н. э.) внёс серьезные изменения и в стиль росписи керамики, которая в новом морском стиле украшается изображениями разнообразных обитателей моря: наутилусов и осьминогов, кораллов и дельфинов, выполняемых на светлом фоне тёмной краской. Начиная с 1450 г. до н. э. изображения подвергаются всё большей стилизации и становятся несколько грубее.

Минийская керамика

На территории материковой Греции в среднеэлладский период получила распространение так называемая минийская керамика - из тонкой глины, изящная, но без росписи. К концу среднеэлладского периода её начинает вытеснять минойская керамика. К. Блеген связывал минийскую керамику с приходом греков; в 1970-е гг. Дж. Каски установил, что она имеет местное происхождение и характеризует последний этап догреческой культуры в материковой Греции.

Микенская керамика

Основная статья: Микенская керамика

Около 1600 г. до н. э. с началом позднеэлладского периода вырастает первая высокоразвитая континентальная микенская культура, оставившая след и в вазописи. Ранние образцы отличаются тёмным тоном, преимущественно коричневыми или матово-чёрными рисунками на светлом фоне. Начиная со среднемикенского периода (около 1400 г. до н. э.) становятся популярными животные и растительные мотивы. Позднее непосредственно после 1200 г. до н. э. в дополнение к ним появляются изображения людей и кораблей.

Древнегреческая вазопись

Протогеометрический и геометрический стили

С закатом микенской культуры после дорийского вторжения все достижения прежней вазописи утрачены. В течение примерно столетия существует субмикенская керамика, для которой характерно полное отсутствие орнамента (в редких случаях она украшена несколькими незамысловатыми линиями). Около 1050 г. до н. э. в греческом искусстве распространяются геометрические мотивы. На ранних этапах (протогеометрический стиль) до 900 г. до н. э. керамическая посуда расписывалась обычно крупными строго геометрическими узорами. Типичными украшениями ваз являлись также проведённые с помощью циркуля круги и полукруги. Чередование геометрических орнаментов рисунков устанавливалось различными регистрами узоров, отделённых друг от друга огибающими сосуд горизонтальными линиями. В период расцвета геометрики, начиная с 900 г. до н. э., происходит усложнение геометрических рисунков. Появляются сложные в исполнении чередующиеся одинарные и двойные меандры. К ним добавляются стилизованные изображения людей, животных и предметов. Колесницы и воины во фризообразных процессиях занимают центральные части ваз и кувшинов. В изображениях всё чаще преобладают чёрные, реже красные цвета на светлых оттенках фона. К концу VIII в. до н. э. такой стиль росписи в греческой керамике исчезает.

Ориентализирующий период

Начиная с 725 г. до н. э. в изготовлении керамики лидирующее положение занимает Коринф. Начальный период, которому соответствует ориентализирующий, или иначе протокоринфский стиль, характеризуется в вазописи увеличением фигурных фризов и мифологических изображений. Положение, очерёдность, тематика и сами изображения оказались под влиянием восточных образцов, для которых были прежде всего характерны изображения грифонов, сфинксов и львов. Техника исполнения аналогична чернофигурной вазописи. Следовательно, в это время уже применялся необходимый для этого трёхкратный обжиг.

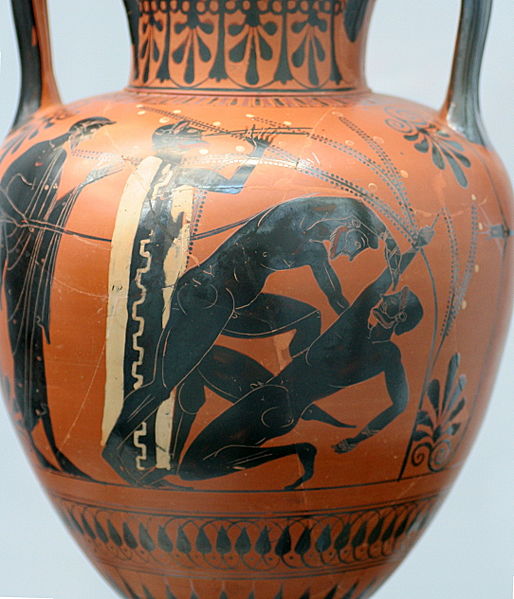

Чернофигурная вазопись

Со второй половины VII в. до начала V в. до н. э. чернофигурная вазопись развивается в самостоятельный стиль украшения керамики. Всё чаще на изображениях стали появляться человеческие фигуры. Композиционные схемы также подверглись изменениям. Наиболее популярными мотивами изображений на вазах становятся пиршества, сражения, мифологические сцены, повествующие о жизни Геракла и о Троянской войне. Как и в ориентализирующий период, силуэты фигур прорисовываются с помощью шликера или глянцевой глины на подсушенной необожжёной глине. Мелкие детали прочерчивались штихелем. Горлышко и дно сосудов украшались узором, в том числе орнаментами, в основу которых положены вьющиеся растения и пальмовые листья (т. н. пальметты). После обжига основа становилась красной, а глянцевая глина приобретала чёрный цвет. Белый цвет впервые стали использовать в Коринфе и прежде всего для того, чтобы отобразить белизну кожи у женских фигур.

Другие центры производства керамики, как, например, Афины, заимствовали технику коринфского вазописного стиля. К 570 г. до н. э. Афины даже превзошли Коринф по качеству своих ваз и размаху производства. Эти афинские вазы получили в искусствоведении название «аттическая чернофигурная керамика».

Впервые мастера гончарного дела и художники-вазописцы стали с гордостью подписывать свои произведения, благодаря чему их имена сохранились в истории искусства. Самым знаменитым художником этого периода является Эксекий. Кроме него широко известны имена мастеров вазописи Пасиада и Хареса. Начиная с 530 г. до н. э. с появлением краснофигурного стиля чернофигурная вазопись теряет свою популярность. Но и в V в. до н. э. победителям спортивных состязаний на так называемых Панафинеях вручались панафинейские амфоры, которые выполнялись в чернофигурной технике. В конце IV в. до н. э. даже наступил короткий период ренессанса чернофигурной вазописи в вазописи этрусков.

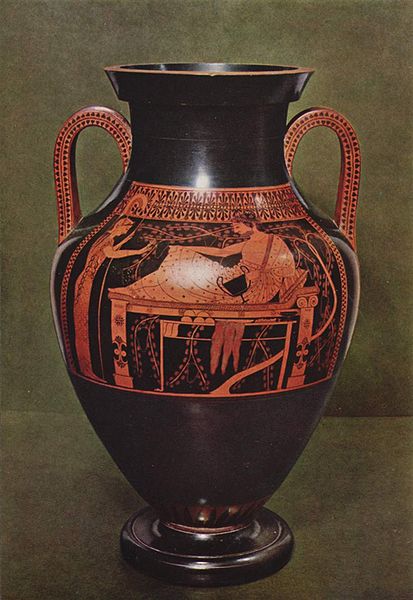

Краснофигурная вазопись

Краснофигурные вазы впервые появились около 530 г. до н. э. Считается, что эту технику впервые применил живописец Андокид. В отличие от уже существовавшего распределения цветов основы и изображения в чернофигурной вазописи, чёрным цветом стали красить не силуэты фигур, а наоборот фон, оставляя фигуры незакрашенными. Отдельными щетинками на неокрашенных фигурах прорисовывались тончайшие детали изображений. Разные составы шликера позволяли получать любые оттенки коричневого. С появлением краснофигурной вазописи противопоставление двух цветов стало обыгрываться на вазах-билингвах, на одной стороне которых фигуры были чёрными, а на другой - красными.

Краснофигурный стиль обогатил вазопись большим количеством мифологических сюжетов, кроме них на краснофигурных вазах встречаются зарисовки из повседневной жизни, женские образы и интерьеры гончарных мастерских. Невиданный прежде для вазописи реализм достигался сложными в исполнении изображениями конных упряжек, архитектурных сооружений, человеческих образов в три четверти и со спины.

Вазописцы стали чаще использовать подписи, хотя по-прежнему на вазах преобладают автографы гончаров. Гончары оставляли подпись в виде своего имени в сочетании с глаголом др.-греч. ἐποίησεν (epóiesen - он сделал), а вазописцы - др.-греч. ἔγραψεν (égrapsen - он нарисовал). Если вазописец сам изготовлял сосуд для росписи, то он ставил оба «штампа». Благодаря подписям удалось атрибутировать многие произведения гончарного искусства конкретным мастерам, одновременно составив представление об их творческом развитии.

Уже в V в. до н. э. в нижней Италии возникли знаменитые мастерские, работавшие с этим стилем вазописи и конкурировавшие с вазописными мастерскими в Аттике. Краснофигурный стиль копировался и в других регионах, где однако не получил особого признания.

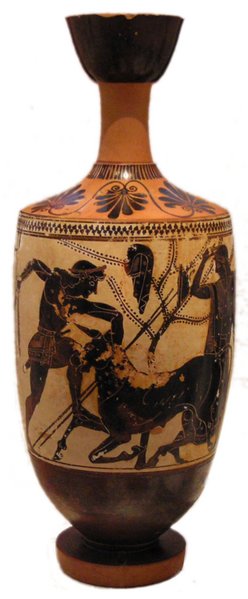

Лекиф, выполненный в технике по белому фону. Гипнос и Танат выносят тело Сарпедона с поля боя в Трое. 440 г. до н. э. Британский музей. Лондон[править] Вазопись по белому фону

Для росписи ваз в этом стиле в качестве основы использовалась белая краска, на которую наносились чёрные, красные либо многоцветные фигуры. Эта техника вазописи применялась преимущественно в росписи лекифов, арибалов и алабастронов.

Вазы-гнафии

Ойнохойя-гнафия. 300-290 гг. до н. э. ЛуврВазы-гнафии, названные по месту первого их обнаружения в Гнафии (Апулия), появились в 370-360 гг. до н. э. Эти вазы родом из нижней Италии получили широкое распространение в греческих метрополиях и за их пределами. В росписи гнафий по чёрному лаковому фону использовались белый, жёлтый, оранжевый, красный, коричневый, зелёный и другие цвета. На вазах встречаются символы счастья, культовые изображения и растительные мотивы. С конца IV в. до н. э. роспись в стиле гнафии стала исполняться исключительно белой краской. Производство гнафий продолжалось до середины III в. до н. э.

Вазы из Канозы

Около 300 г. до н. э. в апулийской Канозе возникло регионально ограниченный центр гончарного производства, где керамические изделия расписывались водорастворимыми, не требующими обжига красками по белому фону. Эти произведения вазописи получили название «канозских ваз» и использовались в погребальных обрядах, а также вкладывались в захоронения. Помимо своеобразного стиля вазописи для канозской керамики характерны крупные лепные изображения фигур, устанавливаемые на вазы. Канозские вазы изготовлялись в течение III и II вв. до н. э.

Вазы из Чентурипе

Чентурипская ваза, 280-220 гг. до н. э.Как и в случае с каносскими вазами, чентурипские вазы получили лишь местное распространение в Сицилии. Керамические сосуды составлялись воедино из нескольких частей и не использовались по своему прямому предназначению, а лишь вкладывались в захоронения. Для росписи чентурипских ваз использовались пастельные тона по нежно-розовому фону, вазы украшались крупными скульптурными изображениями людей в одеждах разных цветов и великолепными аппликативными рельефами. На чентурипских вазах изображались сцены жертвоприношения, прощания и погребальных обрядов.

Центры вазописи

Кратер с волютами и изображением наискаНаиболее значимыми центрами гончарного искусства - и соответственно вазописи - в Греции считаются Афины и Коринф в Аттике. Получили известность также вазы из Беотии и Лаконии.

Благодаря греческим колониям в нижней Италии их гончарное искусство и вазопись распространились и в этом регионе. Начиная с VIII в. до н. э. греческая керамика имитировалась итальянскими мастерами, возможно, благодаря осевшим в Италии греческим мастерам. Начиная с IV в. до н. э. в Италии получает развитие собственный стиль, отличный от греческих образцов. Вазопись нижней Италии отличается своими размерами и богатством декора, в котором в дополнение к традиционным цветам использовались белая и красная краска.

Вазы расписывались преимущественно на мотивы из жизни греческих богов и героев, однако присутствуют и бытовые сцены. На многочисленных сохранившихся вазах, к примеру, изображены свадебные пиршества или сцены из жизни атлетов. Часто на вазах встречаются и эротические сцены. Особой формой нижне-итальянского стиля вазописи считаются «наисковые вазы», получившие своё название соответственно по изображённым на них наискам и предназначавшиеся для погребальных ритуалов.

Технология изготовления и гончарные мастерские

Гончарная мастерская. Коринфская пинака из Пентескуфии. 575-550 гг. до н. э. ЛуврПроцесс изготовления керамики в античные времена восстанавливается учёными на основе анализа глины, результатов раскопок античных гончарных мастерских, сравнения их с современными аналогами и результатов искусствоведческих исследований вазовой росписи. Источниками информации служат также сцены из жизни гончаров и вазописцев с коринфских глиняных табличек. Изображения гончарных мастерских сохранились на 16 аттических вазах и на одном беотийском скифосе.

Глина

Для успеха в гончарном искусстве решающее значение имеет качество добываемой глины. Горная порода должна быть выветренной. Исходный материал часто размачивался на месте добычи и смешивался с другими добавками, придававшими глине желаемый цвет после обжига. Глина в Коринфе имела желтоватый оттенок, в Аттике - красноватый, а в нижней Италии - бурый цвет. Перед обработкой глина подвергалась очистке. Для этого в гончарной мастерской глину размачивали или промывали в большой ёмкости. При этом крупные частицы глинозёма опускались на дно, а оставшиеся органические примеси поднимались к поверхности воды. Глиняная масса помещалась затем во второй бак, где из неё удалялись излишки воды. Далее глину вынимали и долгое время выдерживали во влажном состоянии. Во время такого созревания глина «старела» и становилась эластичнее. Излишне жирные (мягкие) сорта глины перед обработкой смешивали с песком или размолотым керамическим боем для того, чтобы «обезжирить» их, сделать глину прочнее. Поскольку на украшенных росписью афинских вазах отсутствуют следы «обезжиривания» глины, можно сделать вывод, что они были изготовлены из очень хорошо «состаренной» глины.

Чернофигурный скифос с изображением сцены подготовки глины[править] Формы

После того, как глина приобрела необходимую консистенцию, её тщательно вымешивали ногами (Геродот II 36) и разделяли на куски. Глину помещали на гончарный круг и центрировали для того, чтобы при вращении не возникало колебаний. Вращающийся гончарный круг был известен в Греции ещё во втором тысячелетия до н. э., он описан в Илиаде (XVII 599-601). Встречаются также античные изображения, где гончарный круг приводился в движение подмастерьем гончара, сидящим на стуле или на корточках.

После центрирования на гончарном круге создавалось тулово будущего сосуда. Если высота будущего сосуда превышала длину руки мастера, то его собирали из нескольких деталей. Готовые детали срезались с гончарного круга с помощью верёвки, следы которой можно обнаружить на готовых вазах. Ножки и ручки сосудов, а также накладные украшения (например, рельефные маски) вылепливались отдельно и прикреплялись к тулову с помощью жидкой глины. Готовые сосуды помещались в сухое и тёмное место для медленной сушки в естественных условиях, чтобы избежать появления трещин. После того, как глина немного затвердевала, сосуд «откручивался» от гончарного круга. Далее гончар срезал излишки глины и формировал на венчике и ножках сосуда типичные для античной керамики острые канты.

Роспись

Фрагмент чернофигурной аттической чаши с изображением вазописца за работой. Ок. 480 г. до н.э. Музей изящных искусств. БостонРоспись керамики производилась до обжига. Сосуд сначала протирали влажной тряпкой, а затем покрывали разведённым раствором шликера или минеральными красками, которые придавали вазе после обжига красноватый оттенок. Вазописцы расписывали сосуды прямо на гончарном круге либо осторожно держа их на коленях. Об этом свидетельствуют многочисленные изображения на готовых вазах, а также отбракованных после обжига и незаконченных изделиях.

Изображения на вазах в геометрическом, ориентализирующем и чернофигурном стиле скорее всего наносились кистью. В период поздней геометрики в росписи ваз использовалась белая фоновая краска, которая, отколовшись в некоторых местах, приоткрывает детали, которые вазописцы пытались скрыть от посторонних глаз. Насечки на сосудах были характерны для чернофигурной вазописи, и скорее всего эта техника была заимствована у ремесленников-гравёров. Для этих работ вазописцы использовали острый металлический стиль. Ещё в эпоху протогеометрики вазописцам был известен циркуль, которым они наносили на вазы концентрические круги и полукруги. Начиная со среднего протокоринфского периода обнаруживаются наброски, которые вазописцы наносили на расписываемую керамику острой деревянной палочкой или металлическим инструментом. Эти насечки во время обжига исчезали. Вазопись в краснофигурном стиле часто предваряли эскизы. Их можно обнаружить на некоторых сосудах, где они проглядывают через конечное изображение. Примером может служить амфора Клеофрада, на которой изображён сатир с копьём, который по изначальному замыслу должен был быть одет в нагрудные доспехи. На незаконченных краснофигурных изображениях видно, что вазописцы часто обводили свои наброски полосой шириной до 4 мм, которая иногда видна и на готовых изделиях. Для контуров тела использовалась выступающая рельефная линия, которая отчётливо видна на чернофигурных сосудах. Прочие детали прорисовывались насыщенной чёрной краской либо разведённой до коричневого оттенка фоновой краской. В заключение фон сосуда либо лицевая сторона чаши закрашивались большой кистью в чёрный цвет.

Для этих работ вазописцы использовали острый металлический стиль. Ещё в эпоху протогеометрики вазописцам был известен циркуль, которым они наносили на вазы концентрические круги и полукруги. Начиная со среднего протокоринфского периода обнаруживаются наброски, которые вазописцы наносили на расписываемую керамику острой деревянной палочкой или металлическим инструментом. Эти насечки во время обжига исчезали. Вазопись в краснофигурном стиле часто предваряли эскизы. Их можно обнаружить на некоторых сосудах, где они проглядывают через конечное изображение. Примером может служить амфора Клеофрада, на которой изображён сатир с копьём, который по изначальному замыслу должен был быть одет в нагрудные доспехи. На незаконченных краснофигурных изображениях видно, что вазописцы часто обводили свои наброски полосой шириной до 4 мм, которая иногда видна и на готовых изделиях. Для контуров тела использовалась выступающая рельефная линия, которая отчётливо видна на чернофигурных сосудах. Прочие детали прорисовывались насыщенной чёрной краской либо разведённой до коричневого оттенка фоновой краской. В заключение фон сосуда либо лицевая сторона чаши закрашивались большой кистью в чёрный цвет.

На сосуды наносились различные надписи: подписи гончаров и вазописцев, подписи к изображениям и хвалебные надписи-посвящения. Иногда на дне сосудов высекались обозначения цены изделия либо клеймо изготовителя.![]()

Чернофигурная гидрия с изображением гончарной мастерской, ок. 510 г. до н. э. Государственное античное собрание. Мюнхен. Гончарные мастерские

Античные гончарные мастерские существенно отличались друг от друга размерами и оснащением. Некоторые гончары не имели мастерских и переезжали с места на место, обслуживая нужды небольших поселений. Им требовалась только подходящая глина, инструменты и переносной гончарный круг. Непритязательные керамические изделия часто обжигались на открытом огне.

Самый известный гончарный квартал Коринфа находился к западу от Агоры в некотором отдалении от центра города. По керамическому бою, обнаруженному при раскопках, установлено, что несколько гончарных мастерских функционировало на окраинах города и на форуме Коринфа. Гончары не ограничивались производством ваз и выполняли заказы на изготовление глиняных скульптур и кровельной черепицы. Глина добывалась в непосредственной близости от мастерских на склонах горы Акрокоринф. Выбор места для гончарной мастерской зависел не только от расположения залежей глины, но и от наличия дров для печей и близости рынка для сбыта готовой продукции. Коринфские гончарные мастерские часто располагались вблизи пахотных земель, поэтому предполагается, что гончары владели этой землей и следовательно занимались также сельским хозяйством.

В Афинах самый известный квартал гончаров находился в районе Керамик, получившем своё название по имени покровителя гончаров. Афинские гончары не добывали глину самостоятельно и зависели от поставщиков. Места залегания глины находились в Кап Колиасе в 15 км от Афин, в районе реки Илисс и в нынешнем пригороде Афин Марусси. Судя по найденному керамическому бою, украшенная росписью керамика более низкого качества производилась за пределами центра города (например, в Академии).

Устройство мастерской

Гончарная мастерская представляла собой жилой дом с большим двором, обустроенным навесами от дождя и полками для сохнущей керамики и инструментов. Во дворе также хранились инструменты, дрова, глина, гончарные круги, стояли печи и баки для замачивания глины. Во двор также была подведена вода. Гончарные мастерские пользовались печами, источниками воды и цистернами совместно. Не сохранилось сведений о количестве работников гончарной мастерской. Платон упоминает, что гончары обучали своему ремеслу детей, то есть гончарные мастерские были семейными предприятиями.

Об этом факте свидетельствуют подписи на античных сосудах: гончары Тлесон и Эрготел подписывались «Сын Неарха». Неарх же ставил свою подпись и как гончар, и как вазописец. Однако подписи на расписанных вазах встречаются очень редко. Подписано лишь 900 из 70 000 известных ваз. Наиболее известными по именам гончарами являются Никосфен и Эксекий. Иногда встречаются вазы, подписанные дважды, если над ними работало два мастера: гончар и вазописец.

Древнегреческая керамика является одним из самих достоверных источников сведений об истории и быте Древней Греции. Ее жители широко использовали металлические и глиняные изделия в повседневном обиходе. Черепки и осколки, украшенные различными мифологическими и бытовыми сценами, археологи находят во всех местах, где проживал и торговал этот древний народ. Греческие античные вазы, дошедшие до наших дней, датируются различными эпохами. Начиная со времен Минотавра (2,5 тыс. лет до н. э.) и заканчивая христианской эпохой.

Первый предмет, который приходит на ум при упоминании словосочетания «греческая ваза» - амфора. При этом упускается из виду, что амфоры - далеко не единственные находки, которые достаются искателям при раскопках. Изобретательные греки придумали собственные названия для каждого повседневного предмета, вышедшего из рук умелых гончаров Афин и Спарты.

Технология изготовления

Такое разнообразие керамики обусловлено технологией производства гончарных изделий в Древней Греции. Греческая ваза из Коринфа, Крита или Афин имеет совершенно особенный качественный состав глины. Керамика Аттики изготавливалась из материала красноватого цвета. В Коринфе для гончарных изделий брали глину с желтым оттенком. А нижняя Италия оставила в наследство керамику, изготовленную из материала бурого цвета.

Украшали росписью практически все виды керамической посуды. Благодаря сильному обжигу, любая греческая ваза становилась устойчивой к разрушающему воздействию окружающей среды, поэтому сохранила свежесть красок в течение нескольких тысяч лет. Черепки, найденные современными исследователями, доносят из глубины веков имена вазописцев, гончаров и владельцев этих изделий.

Археологи различают сосуды, которыми пользовались мужчины и женщины. Греческая керамика мужского мира служит для увеселений, пиров, распития вин. Керамика женского мира предназначена для ведения домашнего хозяйства. Существовала еще группа изделий, предназначенная для хранения и торговли. Остатки больших емкостей, приспособленных для хранения специй, муки, вина, оливкового масла, археологи находят во всех местах, где жили и торговали древние греки. Яркие, красиво расписанные глиняные сосуды пользовались спросом у средиземноморских народов, а торговля гончарными изделиями приносила неплохую прибыль.

Первая вазопись

Первые греческие вазы датируются закатом микенской культуры. Живопись на гончарных изделиях материковой части Греции характеризуется простым узором - несложными геометрическими фигурами на однородном Позднее рисунки усложнились, добавились стилизованные изображения людей и животных черного, изредка красного цвета. К концу VII века до н. э. геометрический стиль пропадает, на смену ему приходит новая технология росписи керамики, а значит, новые красочные рисунки на вазах и кувшинах.

Чернофигурная вазопись

К середине VII века центром становится Коринф. На вазах появляются мифические герои и фигурные орнаменты. Сильное влияние восточных традиций с их грифонами, сфинксами и гепардами переносится на поверхность греческих ваз. Технология изготовления чернофигурной росписи предполагала трехкратный обжиг. Обжиг придавал вазе красный фон, а глянцевитая глина, которой рисовали на стенках сосуда, делала изображения черными.

В период расцвета чернофигурной керамики греческая ваза украшается бытовыми сценами, изображениями сражений и пиров. Чтобы подчеркнуть женщин, стали использовать соответствующий цвет. В шестом веке до н. э. популярность чернофигурной росписи спадает, и на первое место выходит греческая ваза, расписанная в краснофигурном стиле.

Краснофигурная вазопись

Первым, кто догадался окрашивать фон, а не фигуры на греческой вазе, был вазописец Андокид. Развитие искусства росписи гончарных изделий и новые технологии позволяли перенести на поверхность глиняных изделий огромное количество сюжетов. Новым центром вазописи стала Южная Италия. Наряду с уже известными жанровыми, военными сценами и мифологическими сказаниями, поверхность греческих ваз украшают женские профили, повседневные зарисовки, пейзажи и архитектурные сооружения. Появляются вазы-билингвы, которые украшены двумя одновременно.

Новым центром вазописи стала Южная Италия. Наряду с уже известными жанровыми, военными сценами и мифологическими сказаниями, поверхность греческих ваз украшают женские профили, повседневные зарисовки, пейзажи и архитектурные сооружения. Появляются вазы-билингвы, которые украшены двумя одновременно.

Белая роспись

Для отдельных видов глиняных сосудов, таких как алабастроны и лекифы, применялся особый вид живописи. На белом фоне черным или красным цветом наносились различные фигуры. Из-за сравнительной сложности изготовления белой росписи черепки таких изделий довольно редко попадаются археологам.

В погоне за совершенством форм и росписи древняя греческая ваза представляется современным исследователям как одно из самых удивительных и уникальных Огромное количество изделий из камня, глины, металла и кости представлены в музеях и собраниях частных коллекционеров. А большое разнообразие форм и яркая роспись изделий позволяют бесконечно любоваться древними сосудами.